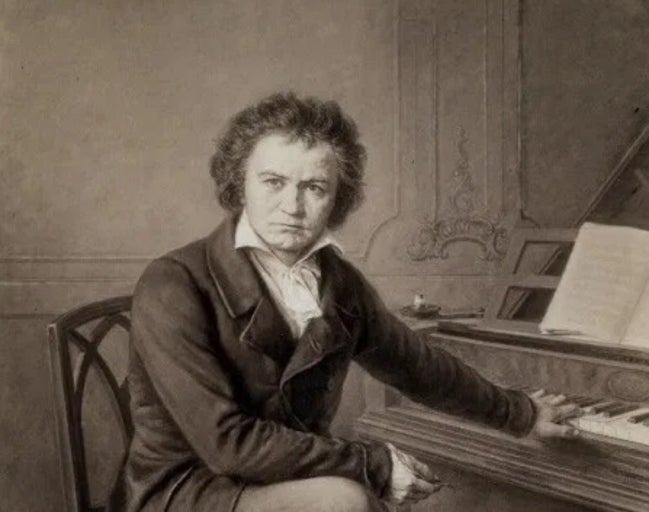

침묵 속의 폭풍 — 베토벤, 운명에 맞서 선율로 울다

1770년 겨울, 독일 본(Bonn)의 한 허름한 가정집.

술에 취한 아버지의 거친 외침 속에서도, 아기의 울음이 방 안을 채웠다.

그 아이의 이름은 루트비히 판 베토벤(Ludwig van Beethoven).

훗날 세상을 뒤흔들 “운명”의 작곡가였지만, 그의 시작은 어둡고 고단했다.

아버지는 궁정 음악가였으나, 아들의 재능을 돈벌이 수단으로 여겼다.

밤마다 피아노 앞에 앉혀 연습을 강요했고,

작은 손가락은 굳은살이 배기고 눈물로 젖었다.

그러나 그 고통 속에서 이미 음악은 그의 언어가 되었다.

그는 세상에 말 대신 음으로 응답하기 시작했다.

청년이 되어 빈(Wien)에 정착한 베토벤은

모차르트와 하이든의 뒤를 잇는 신예로 주목받았다.

그의 연주는 불처럼 거칠고도 뜨거웠다.

관객들은 “그의 손끝에는 번개가 산다”고 말했다.

하지만 그 누구도 알지 못했다.

그의 귀에 찾아온 운명의 귓속 어둠을.

서른을 넘기며 청각이 점점 사라졌다.

그에게 음악은 세상의 모든 것이었는데,

세상은 점점 그에게서 소리를 빼앗아갔다.

그는 한때 절망 속에서 이렇게 썼다.

“나는 내 안의 신을 향해 싸운다.

운명은 나를 쓰러뜨리려 하지만, 나는 꺾이지 않으리.”

그 고통 속에서 태어난 작품이 바로 **교향곡 제5번, ‘운명 교향곡’**이다.

짧고 강렬한 네 번의 음 —

“빠바바밤” —

그는 그것을 ‘운명이 문을 두드리는 소리’라고 했다.

이 곡은 절망이 아니라, 인간의 의지에 대한 찬가였다.

어둠 속에서 싸우는 인간이 스스로 빛을 만들어내는 이야기.

그 선율이 폭풍처럼 몰아치다 결국 환희로 끝나는 이유는,

그가 끝내 ‘삶’을 포기하지 않았기 때문이다.

그리고 또 다른 대표작, 피아노 소나타 〈월광(Moonlight Sonata)〉.

그는 청력을 잃어가던 시절, 사랑하던 여인을 떠나보내며 이 곡을 썼다.

고요한 달빛이 호수 위에 번지는 듯한 1악장은

그의 내면 깊은 슬픔을 닮았다.

그러나 3악장으로 가면, 그 슬픔은 격정으로 타오른다.

그는 사랑의 상실조차 음악으로 승화시켰다.

또한 그의 **소나타 〈비창(Pathetique)〉**은

인간의 고통과 의지를 담은 또 하나의 자화상이다.

폭풍처럼 시작되는 서두와, 한없이 부드럽고 애절한 2악장.

그 속에는 “고통받는 인간의 존엄”이 있었다.

그는 자신을 연민하지 않았다.

오히려 고통을 예술의 연료로 삼았다.

그의 세상은 점점 조용해졌지만,

그의 마음속은 언제나 번개와 천둥으로 가득했다.

청력을 완전히 잃은 뒤에도 그는 교향곡을 작곡했다.

그의 펜 끝에서는 여전히 세상의 소리가 흘러나왔다.

그는 말없이 미소 지으며 이렇게 속삭였다.

“나는 들을 수 없지만, 음악은 내 안에서 울린다.”

베토벤의 음악은 인간의 투쟁 그 자체였다.

그는 절망을 딛고 희망으로 나아갔고,

고통 속에서 영원을 들었다.

그래서 오늘 우리가 **〈운명〉**을 들을 때,

그 리듬은 단순한 음표가 아니라 삶의 고백으로 들린다.

그는 불완전한 인간의 육신으로, 완전한 음악을 남겼다.

그의 마지막 숨결은 조용했지만,

그의 선율은 여전히 이렇게 속삭인다.

“운명이여, 오라. 나는 두렵지 않다.”

'시간을 건너는 음표들' 카테고리의 다른 글

| 프레데리크 쇼팽 (Frédéric Chopin) (3) | 2025.11.03 |

|---|---|

| 프란츠 슈베르트 (Franz Schubert) (0) | 2025.11.01 |

| 볼프강 아마데우스 모차르트 (Wolfgang A. Mozart) (0) | 2025.10.27 |

| 프란츠 요제프 하이든 (Franz J. Haydn) (1) | 2025.10.22 |

| 게오르크 프리드리히 헨델 (George F. Handel) (0) | 2025.10.12 |